引言:端侧智能,从“模型”到“系统”

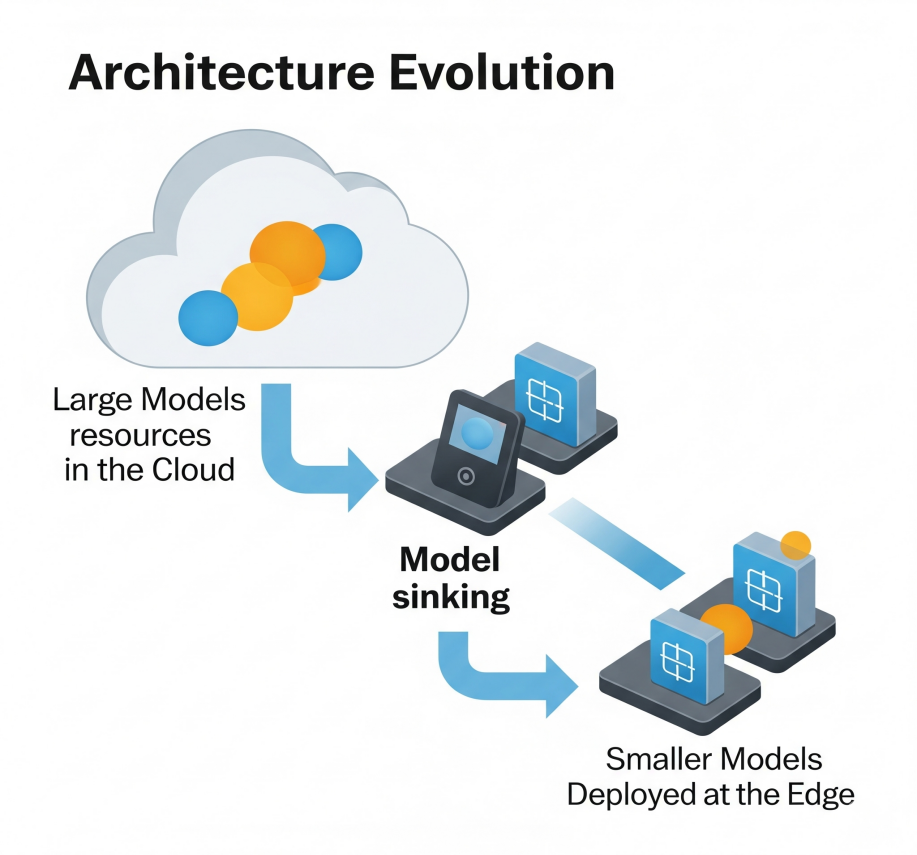

近几年,“大模型上云,小模型下端”的趋势越来越明显,在物联网加速普及的环境下,传统的“数据上云+中心推理”模式已难以满足实时性、隐私性和网络成本等多方面的应用要求。

物联网端侧设备正逐步具备本地智能推理能力,端侧智能正成为下一代物联网的关键支撑技术,与传统的云端AI相比,端侧智能强调低功耗、低时延、本地感知与决策,更适配物联网节点算力受限、连接不稳定等实际应用场景,而“轻量化部署”技术正将成为这场“AI下沉”运动的关键抓手。

根据GrandViewResearch数据,2024年全球edgeAI市场规模约为207.8亿美元,预计到2030年将增长至664.7亿美元,2025年至2030年的复合年增长率为21.7%,这意味着端侧AI解决方案正在快速成为主流智能部署方式。

什么是“端侧智能轻量化部署”?

端侧智能轻量化部署,指的是在资源受限的边缘设备上,通过模型压缩、算法优化、系统协同等技术,使AI模型“跑得动、跑得快、跑得久”。其核心目标并非提升模型精度,而是以最小的资源消耗,实现可落地的智能推理能力,推动AI从“能训练”走向“能部署”。

当前,工业界与学术界已在此方向上探索出多个实践路径,例如,在消费电子领域,腾讯优图实验室推出了基于多任务知识蒸馏的“移动端人像抠图模型”,在不依赖云端计算的前提下,实现毫秒级图像处理,广泛部署于腾讯视频、美图等App中的本地特效功能中。在工业质检场景中,华为与中车株洲所合作,通过在加速模块上部署轻量化模型,实现高速列车车体零件表面缺陷的本地识别,满足“断网可用、秒级响应”的现场要求。在智能零售场景,中科院自动化所研发的“边缘视觉识别模组”集成了轻量化卷积网络与低功耗芯片,成功应用于无人零售柜中,实现对商品的实时检测、自动计价与库存反馈。

轻量化≠降级:它是任务链的重构

轻量模型,不意味着能力减弱,它不等于缩小版的大模型,而是能力的结构调整与任务重构。真正有效的轻量化模型,不是通过简单压缩参数量实现性能妥协,而是围绕具体任务场景进行模型架构优化与知识迁移。

这种“以任务为中心”的模型设计,遵循一个核心原则:不是为了做一个通用的大脑,而是成为一个能够处理实际问题的任务单元。所以,轻量化的目标,从来不是“更小”,而是“刚好足够”。例如,针对局部异常检测、语音唤醒、手势识别等边缘任务,不再需要具备大模型那种庞杂的认知能力,而是强调高效、稳态、低延迟的“任务单元”。

此外,轻量化部署不只是算法优化问题,它必须与系统结构同步演进。很多失败的边缘AI项目,并不是模型不行,而是系统没有配套闭环逻辑:模型推理之后,谁来执行?执行结果如何反馈?资源不足时如何调度?没有这些机制,再轻的模型也只是“浮在边缘上的孤岛”。

打造端侧智能:从模型部署到任务闭环

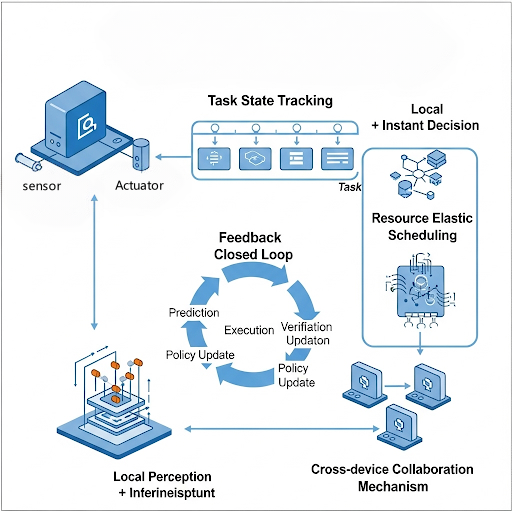

要让端侧AI真正从“模型部署”走向“智能系统”,必须超越单一模型的推理能力,构建一整套以任务闭环执行为核心的系统性架构。在实际应用中,仅有轻量模型远远不够,只有当系统能够感知环境、理解目标、评估执行效果并自我调整时,才能称之为“智能”。为此,以下五个核心要素决定了一个端侧AI系统能否长期稳定、高效运行:

1、本地感知+即时决策:系统必须能够在本地完成数据采集、特征提取、模型推理和初步决策,减少对远程云端的依赖。

2、任务状态追踪:模型推理结果只是中间环节,系统需要持续跟踪任务的执行状态,判断是否达成目标。

3、反馈闭环:不只是单次推理,而是建立模型预测-任务执行-结果验证-策略更新的反馈机制。

4、资源弹性调度:端侧设备资源有限,需具备任务优先级评估与模型动态加载机制,避免系统“过载崩溃”。

5、跨设备协同机制:在多节点环境中,单点智能不足以支撑任务,需要有多设备协同的边缘智能协调逻辑。

端侧智能任务闭环系统

结语

未来,物联网端侧智能轻量化部署的研究,也许正从模型压缩走向系统级协同优化,逐渐实现软硬协同设计、动态任务调度、多模型融合等关键技术突破。产业层面,则更需推动通用型轻量AI框架与异构算力平台适配,加快相关技术标准的制定,降低在物联网终端上的部署门槛,加速商用落地。

唯技术创新、产业协同与标准规范三方面协同发力,才能真正实现AI从“能用”到“好用”的落地跨越,让智能走出云端、走进物联网的“毛细血管”,真正赋能亿万终端设备,实现物联网的智能化跃迁。

鲁润芃,电信科学技术研究院信息与通信工程专业在读研究生,主要从事物品万维网、物联网安全标签等领域的研究工作。

谢滨,中国信通院工业互联网与物联网研究所高级工程师,主要从事标识解析、智能物联网、数据基础设施等领域的技术研究、标准研制与产业促进等工作。